未経験のエンジニアは増えすぎでもう要らないってホント?いまさら IT キャリアを始めるのはもう遅いのかな?

IT 業界へのキャリアチェンジを検討していると、未経験な人が増えすぎという情報を見て不安に思う方もいるのではないでしょうか。

ウェブ上では「増えすぎ」という声は実際に上がっているようです。しかし、それはエンジニアが飽和しているということを意味しているわけではありません。

この記事では未経験エンジニアが増えすぎているという話の実態を、具体的なデータと経験に基づいて示します。その上で「うざい」などと評されることなく、未経験から安心して IT キャリアに進むためのヒントをお伝えします。

この記事を読むと、未経験エンジニアが増えすぎていると言われる誤解がとけ、あなたも安心してITキャリアを始められるようになりますよ!

- IT 歴 20 年のエンジニア

- 大学、研究所、自社開発企業でプログラミング、サーバ、ネットワーク、クラウド、社内情シスなどの多種の業務を経験

- 安定志向な性格で安心や安全が大好き

- 未経験者向けに 安定志向の IT キャリア入門 で情報発信(お休み中)

- 現在は note で「もやさんの人生らくになるラボ」 を運営中

- エンジニアに興味がある人に安心して IT キャリアを歩んでほしい!

未経験エンジニア増えすぎの誤解とその実態

未経験のエンジニアが増えすぎているという客観的データはなし

日本国内において未経験のエンジニアが増えすぎていることを客観的に示すデータは見つけられませんでした。

探していたのは次のような条件を満たす、「未経験エンジニア増えすぎ」を客観的に示せるデータです。

- IT エンジニア全体に占める未経験者の割合が近年増加していることを示すもの

-

経験年数ごとの人数が分類されている上で、それについて 5~10 年程度の推移があると、時代の変化が把握できます。「未経験者」については、例えば経験年数 1 年未満など、まだ現場で活かせる技能を身につけられていない人が多いであろう年数を仮定すると良さそうです。

- 十分なサンプル数があるもの

-

IPA が刊行している DX白書2023 によると、2021 年度調査結果より国内の IT 人材の合計数は約 142.5 万人と推定されるとのことです。統計的に信頼できるデータであるためには、IT エンジニア約400人の経験年数に関する情報が必要になります。

この 2 つが揃わないと、統計的に信頼でき、IT エンジニアという職種において人数が増えすぎ、を示すものにはならないかなと考えています。

もしも「ここにそのような条件を満たすデータがあるよ!」とご存知の方はコメントを頂ければ幸いです!

エンジニアが将来不足するという情報はあり

一方でエンジニアが不足しているという情報は見つけることができました。

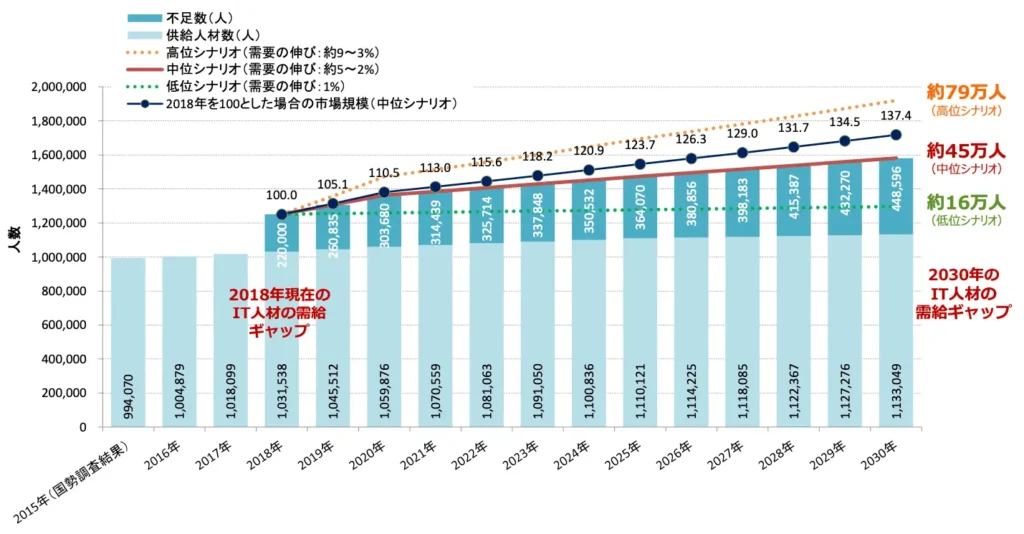

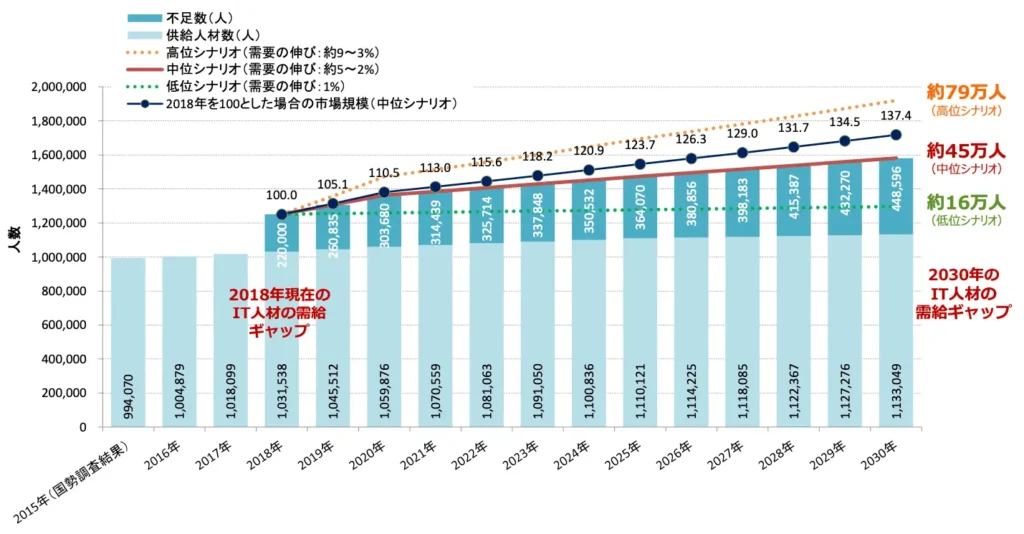

こちらの図は 経済産業省 が公表している IT人材需給に関する調査報告書 に載っている図になります。

これは労働生産性の上昇率が 2010 年以降の日本の情報通信業の平均値である 0.7% を前提としたもので、 IT 需要の伸びの 3 パターンにおいて、 2030 年までにどの程度 IT 人材の需給ギャップがあるかを示しているものです。

この図の中でも 16 万人 〜 79 万人と幅がありますし、情報通信業に携わる人たちの頑張りで労働生産性がもっと上がればこのギャップは小さくなる可能性はあります。しかし、日本国内において求められる IT 人材 の数が増えることはあっても、減ることは考えにくいということは示されていると思って良さそうです。

「増えすぎ」の実態は現場の期待値とのギャップ

データから客観的に「増えすぎ」の声の理由を説明することは難しそうです。ここからは IT エンジニアとしての経験から、「増えすぎ」の声が上がる理由を考察します。

ウェブ上に上がる「増えすぎ」や「うざい」などの発信源は、 IT エンジニアやそのクライアントであることが多いようです。

そういった方々が気にするのは統計的な意味合いで未経験のエンジニアが増えていることでは無さそうですよね。おそらくは個々人の主観として、関わりを持つエンジニアのうち、経験が浅い人が多くなったということだろうと想像しています。

また、経験が浅いことそのものも本質的な問題ではないはずです。提供してもらえる解決策が自分が抱える問題に対応できるのであれば不満は生じないでしょう。

つまり、IT エンジニアやそのクライアントにとって頼りたい相手であるエンジニアを頼りにできないこと、すなわち期待値とのギャップが大きいと感じる機会が増えたことが、「増えすぎ」などの声となって現れているのではないかと想像しています。

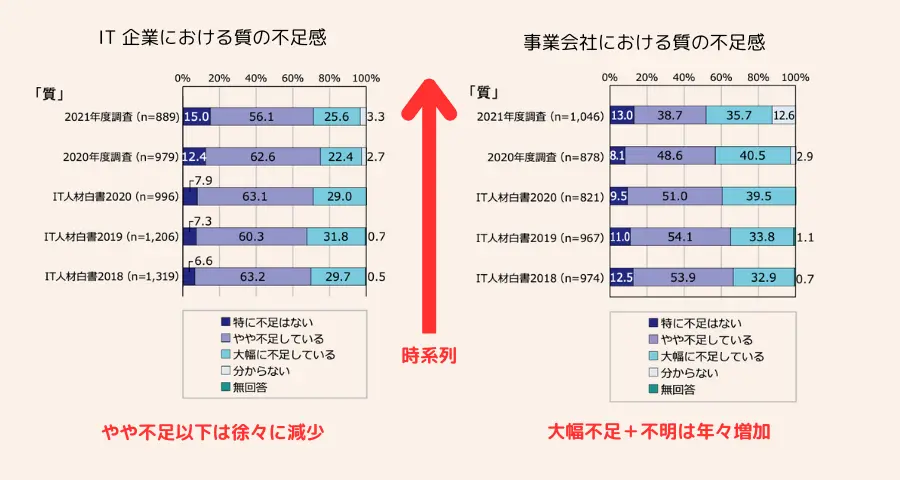

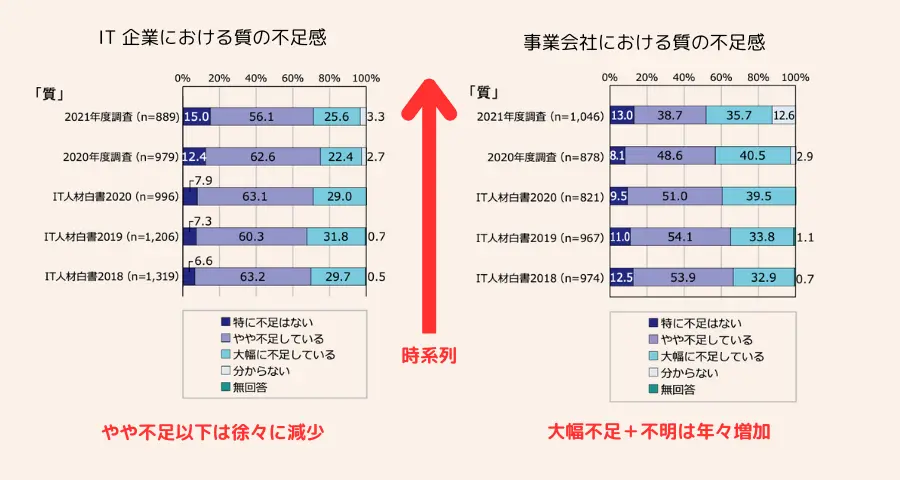

そんなことを考えつつ調べていたら、 IPA が刊行している DX白書2023 に質の不足感に関する情報が載っていました。

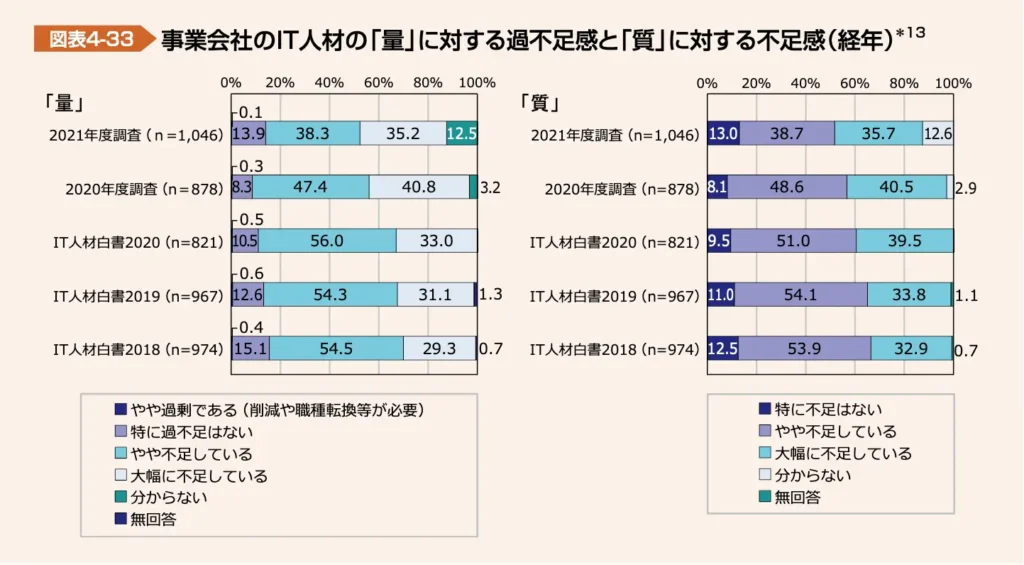

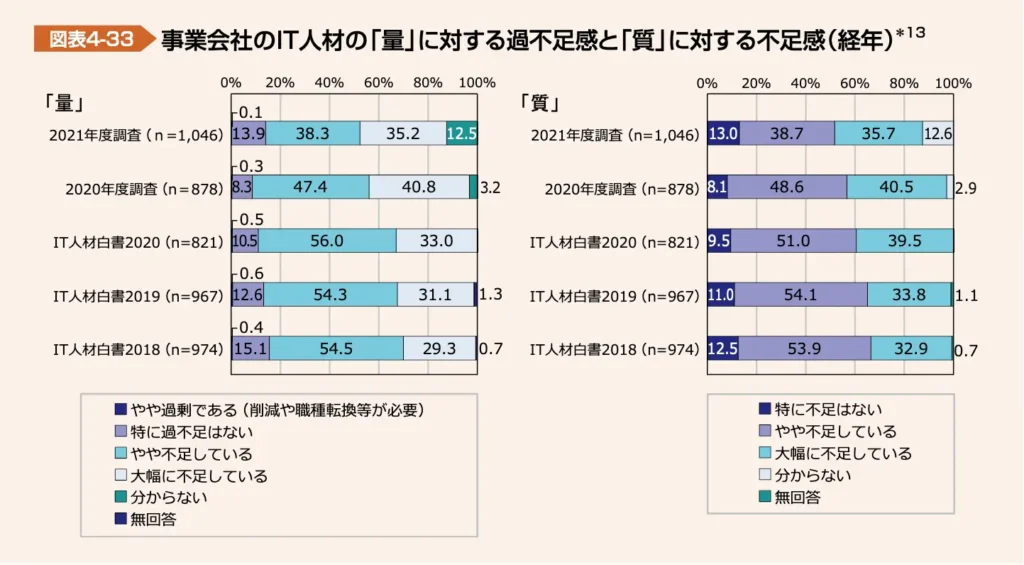

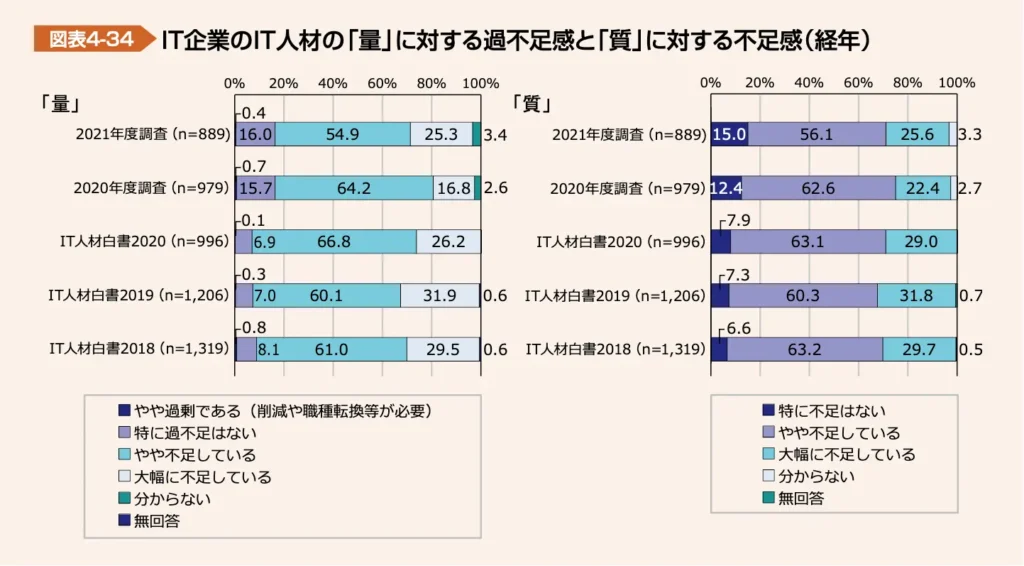

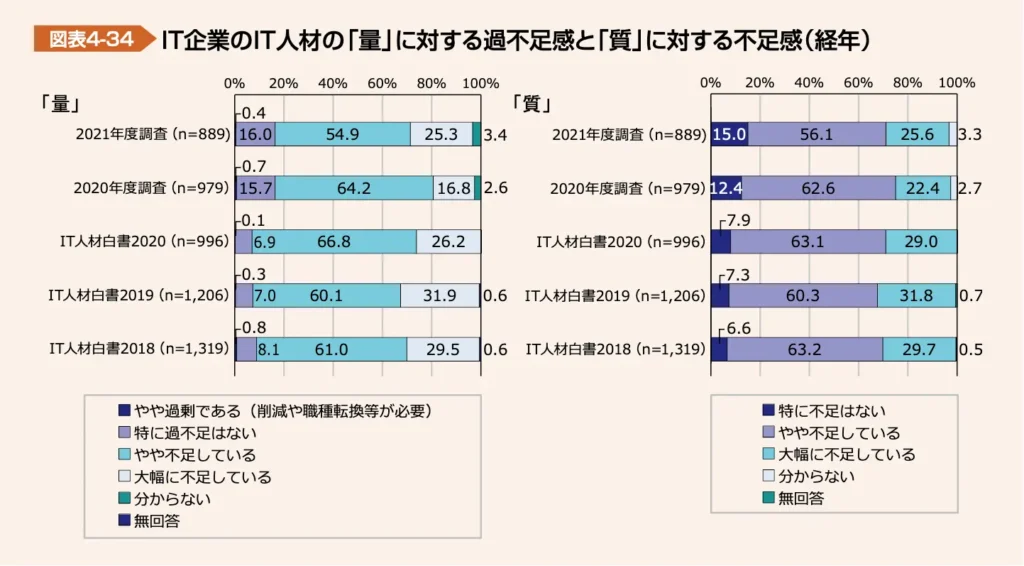

図表 4-33 は事業会社、図表 4-34 は IT 企業における IT 人材の量と質に関する不足を示したものです。

図の中から質に関する不足感について確認してみます。

IT 企業では「やや不足している」以下は 2018年〜2021年の間で徐々には減少しつつありますね。一方の事業会社においては「大幅に不足している」と「分からない」を足した割合は年々増加しています。

企業によってバラツキは大きいものの、質に不足を感じるエンジニアが周りに増えた、と感じる人が増えていてもおかしくはなさそうですね。

ギャップを埋める IT 教育体制の整備

ギャップの原因は IT 教育体制の不足?

今は多くの IT エンジニアが求められていることは、先ほど引用した公的機関の調査資料からも示されていますね。

IT エンジニアを増やすためには、まず未経験者を増やし、その人たちを経験者に成長させる必要があります。少なくとも一時的には未経験者が増えるのは自然の流れですよね。

未経験者を経験者に 効率的に成長させる方法が教育 になります。つまり、マクロな視点で見ると、IT 教育体制の整備が未経験者の増加に対して追いついていない、ということが根本的な原因と言えそうです。

進められる IT 教育体制拡充の取り組み

IT 教育の体制はこれまで放置されていたわけではなく、次のような様々な取り組みが官民でそれぞれ進められてきました。

- 政府による IT 教育の推進

-

政府は個々人のリスキリングや、従業員の人材育成を支援するために様々な学習費用補助のプログラムを提供しています。IT スキルの習得も対象に含まれており、一部のプログラミングスクールを利用する際には リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業 による補助金を受け取れたり、会社が従業員に IT 教育を施す際に 人材開発支援助成金 補助してもらうことができます。

また、プログラミング教育が義務教育での必修科目となるなど、早い段階から IT スキルを身につける機会も創出されています。

- オンライン学習プラットフォームの拡充

-

オンライン学習プラットフォームの普及により、誰でもいつでもどこでも IT スキルを学べる環境が整っています。Udemy や Progate などのプラットフォームは有名で、多様な学習コースが提供されています。また、JMOOC と呼ばれる、大規模公開オンライン講座も広がりを見せています。ここではほぼ無料で学ぶことができ、 IT エンジニア向けの学習コンテンツも多数提供されています。

- プログラミングスクールの普及

-

近年はプログラミングスクールの数も増えており、短期間で集中してスキルを学べる機会が増えています。IT 経験者と直接コミュニケーションできるコースを提供するものも多く、オンライン学習プラットフォームに比べてモチベーションを保ちやすいメリットもあります。就職支援サービスをセットで提供するスクールも多く、基礎学習コース付きの転職エージェントといった役割を期待して利用する人も多いようです。

このような活動は今も活況であり盛り上がっています。期待される実力を持つ IT エンジニアはまだまだ不足している状況の裏返しと考えることもできそうです。

りもじいも微力ながら、自身の経験をお伝えする形で IT 教育に貢献できればと考えています。

なお、オンライン学習プラットフォームを活用したプログラミング独学成功の秘訣を別の記事でまとめています。りもじい自身の独学成功と失敗の経験をもとにしたものです。学習に不安を感じる方はこちらもぜひ参考にして下さいね!

企業側でも取り組まれている IT 人材の効果的活用や教育体制整備

IT 人材の教育制度の拡充には期待したい一方で、それらの人材を欲する企業側にもできることがあります。ここでは、企業側の IT 人材の効果的活用や教育の体制整備の取り組みについて紹介します。

レガシーなシステムを近代的で標準的なシステムに置き換え

IT の世界では、すでに廃れた技術で成り立っているものを「レガシー」と表現することがあります。

このようなレガシーなシステムは IT 人材のリソースを不要に消費し、健全な人材流動性の阻害要因になるという問題があります。

ノウハウが企業固有のものになりがちなため、優秀で実績のある IT エンジニアであっても即戦力になりにくく、特有な知識や技能を得る学習コストがかかります。固有のノウハウが学べる状態はまだマシな方で、そのノウハウが時と共に風化して学ぶことすら難しい状況になることもあります。

加えて、そのような特有な経験を積んでも外へ出た時にその技能を活かしずらいため、 エンジニアを不当にその企業に押し留める作用が働きます。

企業単体の視点で短期的に考えればエンジニアの離職を減らせるという点で一見優れた方針のようにも見えます。しかし、長期的に見れば本来はもっと活躍できるはずの IT 人材の才能を浪費することになります。さらには IT 人材の採用力が損なわれ、人も集まらなくなるでしょう。

このような状況を打開するため、レガシーなシステムを近代的で標準化したシステムへと作り変えるモダナイゼーション(= 近代化)と呼ばれる動きも進んでいます。トヨタ自動車[“][“]、ソニー生命[“][“]、三菱UFJ銀行[“]、トッパン[“]といった大手の企業もそのような活動を進めており、モダナイゼーションに取り組む企業も徐々に増えているという報告[“]もされています。

企業ごとに期待する IT 人材の特徴を表現

一部の企業は採用計画として、既に実績のあるエンジニアの中途採用のみを選ぶことも可能かもしれません。しかし、業界全体を見ればそれは成り立ちません。多くの企業においては IT 未経験者を採用し、教育についても担う必要があります。

実際に多くの企業では IT 未経験者を育てるための何かしらの取り組みを行っています。

- 先輩エンジニアがチューターやメンターとして新人をサポート

- OJT による実務 兼 教育機会の提供

- 社内研修プログラムの実施

- オンライン学習プラットフォーム利用の費用負担

- 資格取得報奨金制度によるインセンティブ

エンジニアの育成を重視している企業では、エンジニアに求めることをガイドラインとして言語化している会社もあります。中にはさらにそれらを職位ごとに整理して職位ガイドラインとして公開している会社もあったりします。

IT 技術が多種多様になりすぎていることもあって、現代の IT エンジニアは誰一人同じスキルセットの人はいないんじゃないかというぐらい個性的です。そのため、採用にせよ昇格や昇給にせよ、テストで何点とったら OK、のような判定は現実的ではありません。

ガイドラインを作っている会社はこのようなことをよく理解されており、割り切って「うちの会社に合うエンジニアはこういう人です」を表現されています。

このようなことを表現することは、その会社で IT キャリアを始めたいと考える人に対して次のようなメリットを生みます。

- どのような人材が求められているのか、整理された情報が得られる

- その会社で自分がどのように成長できるのか具体的にイメージができる

これは職を求める側だけでなく、会社としても方向性がマッチした人を選びやすくなりますので、相互にメリットが大きいですよね。

なお、実際にこのような取り組みを維持していくのは、社内のコンセンサスを得たり内容が実態と乖離しないよう管理するのも大変です。

ただ、これから IT キャリアを始めようと思っている人にとって、このようなことを表現できている会社とできていない会社では安心感が違うのではないでしょうか。いずれ大半の会社が取り組むことになるのではないかなと予想しています。

エンジニアは多くの組織でさらに求められている

ここまでに紹介した多くの取り組みが行われているのも、それだけ IT 人材を求める声は大きいということです。わたし個人の感覚としても、やはり「IT エンジニアになりたいと考える人は増えてほしい!」であって決して「増えすぎ」とは思っていません。

増えすぎを嘆く声が事実であったとしても、これはむしろ、一層 IT エンジニアを目指す人が増え、それをサポートする IT 教育の環境が良くなり、実力あるエンジニアが増えてほしいという潜在的な要望を訴えるものではないのかなと感じています。

りもじいが IT キャリアに挑戦する人が増えてほしい!と願っているのは、りもじい自身が『IT エンジニアを経験してよかった』と心底感じているからでもあります。

あなたが『エンジニアをやることにどんなメリットがあるの?』と疑問を持っていたら、是非こちらの記事も読んでみて下さいね。りもじいの実体験をベースにした、IT キャリアのメリットをまとめています!

増えすぎ、うざいに晒されず安心して IT キャリアを歩むためのアドバイス

ここまでは未経験エンジニアが増えすぎているという声の実態をデータと考察の両面から解説しました。結論は次の 2 つにまとめました。

- IT エンジニアは多くの企業から求められている

- IT 教育体制もどんどん拡充されている

ここからは IT キャリアに興味はあるけど、まだ不安が大きいという方に向けて、新しい活躍の場を探す際にオススメの方法をお伝えします。

新人のサポート体制と実績の確認

IT 未経験者に対してどのようなサポート体制があるのか、そしてそのサポート体制で IT 未経験者がどれぐらいの期間で一人前になれた実績があるか確認しておきましょう。

未経験者を教育するためにどのような施策があるのかを知っておくことで、どの程度 IT 人材育成に力を入れているか分かります。特徴のある施策であれば、その会社がどのような人材を育てたいかもイメージが湧いてきますね。

ただ、実際にはそれらの教育体制があまり機能していない可能性も考えられます。制度はあるけど誰も使っていない、ということも悲しいかなよくあることです。

未経験で入った先輩が、周りから「もう一人前だね」と認められるまでにどれぐらいかかったのか、可能ならどのように成長していったのかといったことを知ることができると良いですね。今の自分にとっての成長のイメージが湧くとかなり安心感が高まります。

一人前と認められる基準のイメージを持つ

IT 未経験での開始は IT 技術者として半人前状態でのスタートになります。その状態だと、職場の状況によっては全く事業に貢献できずひたすら勉強中、というスタートラインに立つ可能性もあります。

IT エンジニアって、経験ゼロで誰でもできるようなことは自動化して、人がわざわざ手を動かさなくて良いようにしちゃうんですよね。もちろんそれが価値でもあるんですけどね。

給料をもらってひたすら勉強できるという点では最高の環境なのですが、大半の人にとっては肩身が狭いですし、他者への貢献もないために自信も得られにくく、徐々に辛くなってきます。多くの人は早くに周囲に貢献できる、一人前の状態になりたいと思うのが自然ではないでしょうか。

とはいえ、成長のスピードは人によって違いますし、得意不得意も違います。イメージ通りの成長が遂げられないこともあるかもしれません。その上ゴール地点が分からずにただ走り続けるのは厳しいものです。

どこに向かうか具体的なイメージが無いなという方は、一人前と認められる基準のイメージを作り、そこに向かって進むことをオススメします。

このイメージは自分一人で作るのではなく、認める側の人と一緒に作っておく必要があります。可能であれば「ちょっと前まで IT 未経験者でした。今は仕事を色々任せてもらえます。」みたいな人に話を聞けると理想的ですね。

なお、エンジニアとして一人前になるまでにはきつい状況も体験することがあります。そう聞くと不安を感じる方もいらっしゃるかと思いますが、未経験でも乗り越えることはできるのでご安心下さい。どうしたら良いの?と思った方はこちらの記事も参考にしてみてください。りもじいにとってきつかったリアルな体験と、未経験者がきつい状況を乗り越える方法を解説しています!

すぐにでも役立てる何かを見つけておく

もう 1 つのアプローチとして、IT 技術以外でも何かしら得意で役立てることを見つけておいて、そこに積極的にコミットする、というものがあります。

- ミーティングやイベントの準備やサポート

-

会議室の予約やオンラインミーティングの設定、関係者間のスケジュール調整など、忙しい人には結構煩わしかったりします。得意な人にサクッとやってもらえると周りも嬉しかったりします。

- 会議のメモ取り

-

メモることが好きだったり得意な人は参加した会議のメモを取ってみて「メモですが…」ぐらいの温度感で共有してみるのも良いかもしれません。記録を取るスタイルではない会議であればそれが重宝されたり、理解不足な点を教えてもらえたりすることもあります。

- クイックレスポンス

-

今は多くの職場ではチャットやメールなど、電話やビデオ会議とは違ってメッセージの受け手が返答のタイミングを決められるコミュニケーション手段が使われています。返答をどれぐらいで行うかは十人十色な分、リアクションが早いと送った側は嬉しいです。

これは慣れている人には苦労なくできる分、「役立っている」という実感はないかもしれません。しかし相手のメッセージに速やかに反応することで必要なコミュニケーションが素早く進むという点で実際に役に立ってもいますし、さらにとっても好印象を与えます。

「IT エンジニアとして入った以上はそこに 100% コミットしてそれ以外はやらない!」といった潔いスタンスもあるのかなとは思います。ただ、人によって得意不得意はありますので、あなたが新しい職場でできる、「得意なのでサクッとしてあげられる何か」が職場の先輩たちの助けになるかもしれません。

そういったところで感謝してもらえると、それをキッカケに分からないことを教えてもらうというコミュニケーションが取りやすくなるメリットも生まれます。

新しい場所では IT 技術を学ぶことと併せて、周囲にアンテナを張ってすぐに役立てる何かを見つけておく事もぜひやってみて下さい。

ちなみにわたしの場合は、メモをよく取るタイプだったのでメモのシェアなどを良くしたりしていました。また研究所に勤め始めた際は上司の部屋がダンボールに埋め尽くされていて周りも困ってたので、ダンボール片付けに勤しみましたね。詳しいことはこちらの記事にまとめています。ぜひ参考にしてみてください!

面接や面談の場での注意点:自分の積極性もちゃんと伝えよう

ここまでに、未経験から安全に IT キャリアを始める際のやっておくとプラスになる事をアドバイスさせてもらいました。中には「新しい職場のサポート体制をしっかり確認しよう!」と思われた方もおられるかもしれません。

このようなことに興味を持ってしっかり聞くことは、多くの企業は好意的に受け取る可能性が高いです。会社に興味があるという事は、入社後も会社を好きでいて、しっかり活躍してくれるイメージが持てるからです。

しかし教育体制ばかりに興味を示すと、「IT 技術者としての成長に受動的なのではないか?」、「会社に入れば誰かが一人前にしてくれると勘違いしていないか?」と誤解されてしまう可能性もあります。学びは本人の積極性も必須なので、積極性がない人を教育するのは極めて難しいです。そのような事態を会社は極力避けたいと考えます。

安心して IT キャリアを始めるために環境について情報をしっかり集めるのと同じぐらい、その活躍の場が自分にとってどれだけ魅力的で、どのように活躍したいのかといったこともしっかり伝えていきましょう。

りもじいも、採用に関わり面接も担当していました。積極的に色々質問してもらえるのは基本的にすごく嬉しいです。一方で「何を質問するか」が「自分は本当は何に興味があるか」を伝えることになるので、自分が考えていることをバランスよく質問できると良いですね。

なお、次の記事では未経験者が IT 面接に成功するための実践的方法を紹介しています。面接が不安…、という方はぜひご覧ください!

さらに、こちらでは AI を活用した個性的な志望動機の作り方を解説しています。就職・転職活動を始める際はこちらもぜひ活用して下さいね!

不安を払拭して行動力を高めよう!

今回の記事では、「未経験エンジニア 増えすぎ」からイメージされるエンジニア飽和説が誤解であることを示し、未経験エンジニア参入に備えて IT 教育体制が着々と拡充されていることをお伝えしました。そして、実際に未経験から IT キャリアを検討されている方向けに、安心して IT エンジニアを始めるためのいくつかのアドバイスをさせて頂きました。

これらのアドバイスだけではまだ不安…、という方はこちらの記事も参考にしてください!未経験からエンジニアになるのは「やめとけ」と言われる理由を分析し、安全に IT キャリアへ挑戦する 7 つの方法を解説しています!

「増えすぎ」と聞いて不安になっていた方には安心いただけたでしょうか。今回の記事で IT キャリアへの道を身近に感じてもらえたなら幸いです!

コメント