IT エンジニアの年収はどの程度で、何で決まるんだろう?将来的に給料がちゃんと増えていくのか心配…。

IT キャリアにあるけど、年収が高いといった情報もあれば「安すぎ」という声もあって生活が安定するのかどうか不安という方もいらっしゃいますよね。

この記事では IT エンジニアの年収のポテンシャルと、高い年収が払われる理由、そして給料を増やすための 5 つの方法をお伝えします。不安に感じる「安すぎ」という声の原因も分析し、その対策も解説します。

この記事を読むことで IT エンジニアとしてのキャリアを見据えた給与の考え方を理解し、技術者としての成長と年収アップをどのように結びつけるかイメージを持つことができるようになりますよ!

- IT 歴 20 年のエンジニア

- 大学、研究所、自社開発企業でプログラミング、サーバ、ネットワーク、クラウド、社内情シスなどの多種の業務を経験

- 安定志向な性格で安心や安全が大好き

- 未経験者向けに 安定志向の IT キャリア入門 で情報発信(お休み中)

- 現在は note で「もやさんの人生らくになるラボ」 を運営中

- エンジニアに興味がある人に安心して IT キャリアを歩んでほしい!

IT エンジニアは実力次第で高い年収も狙える職種

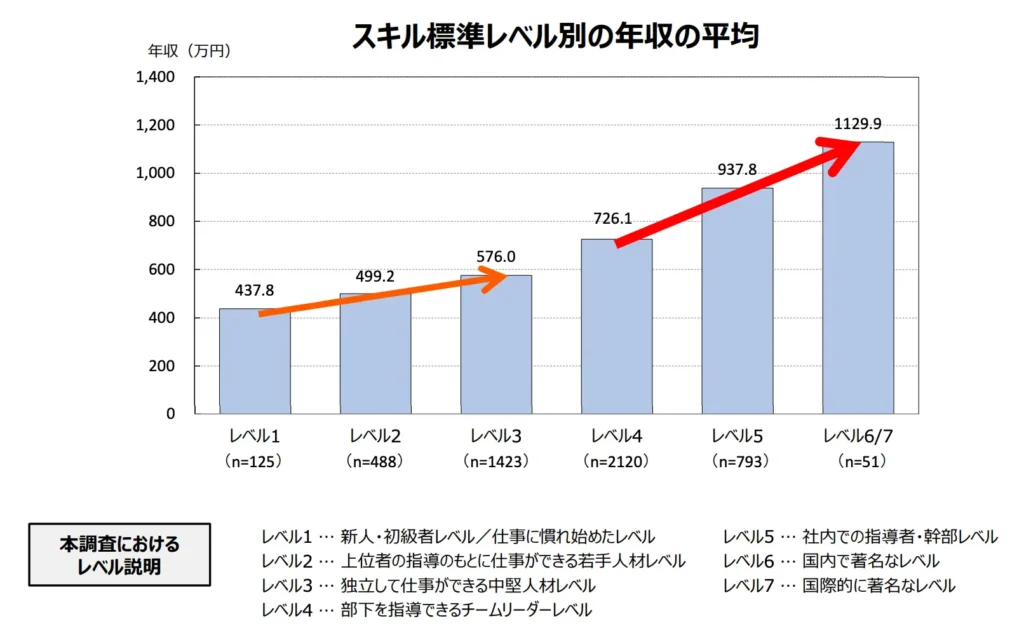

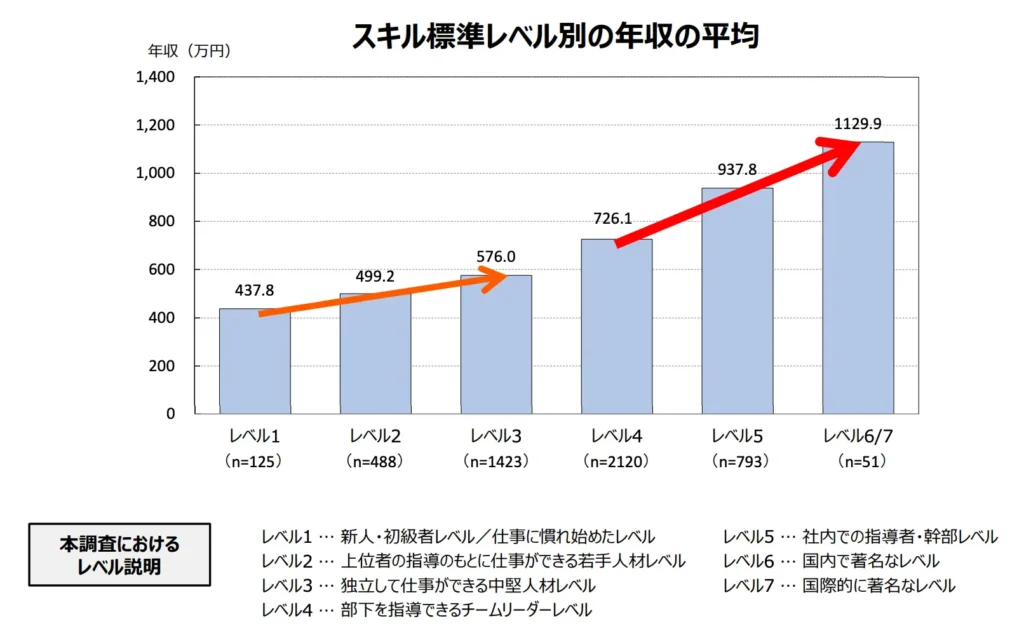

スキルのレベルに応じて高まる年収平均値

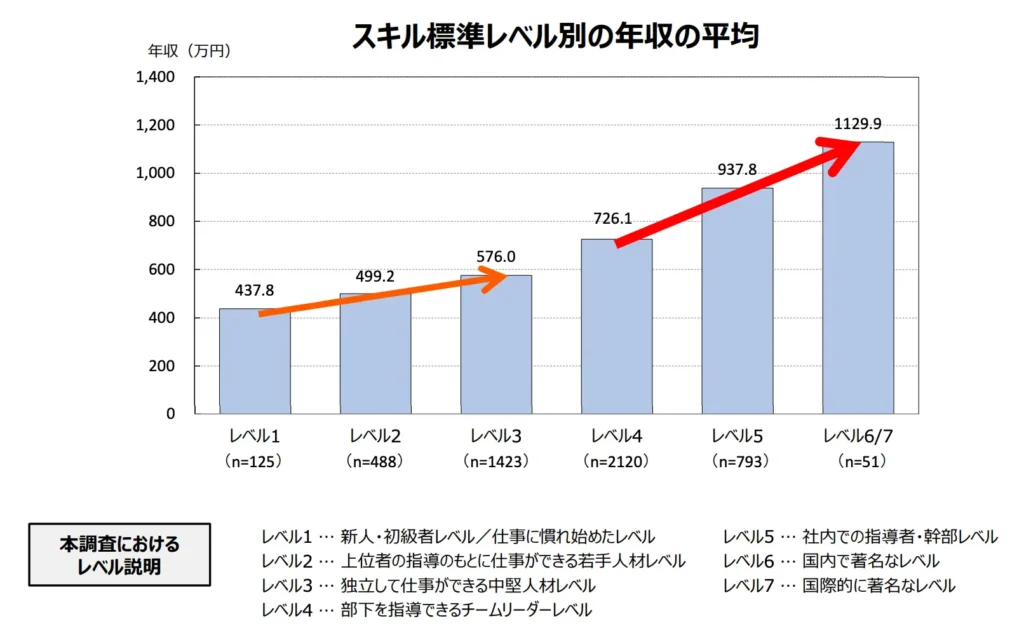

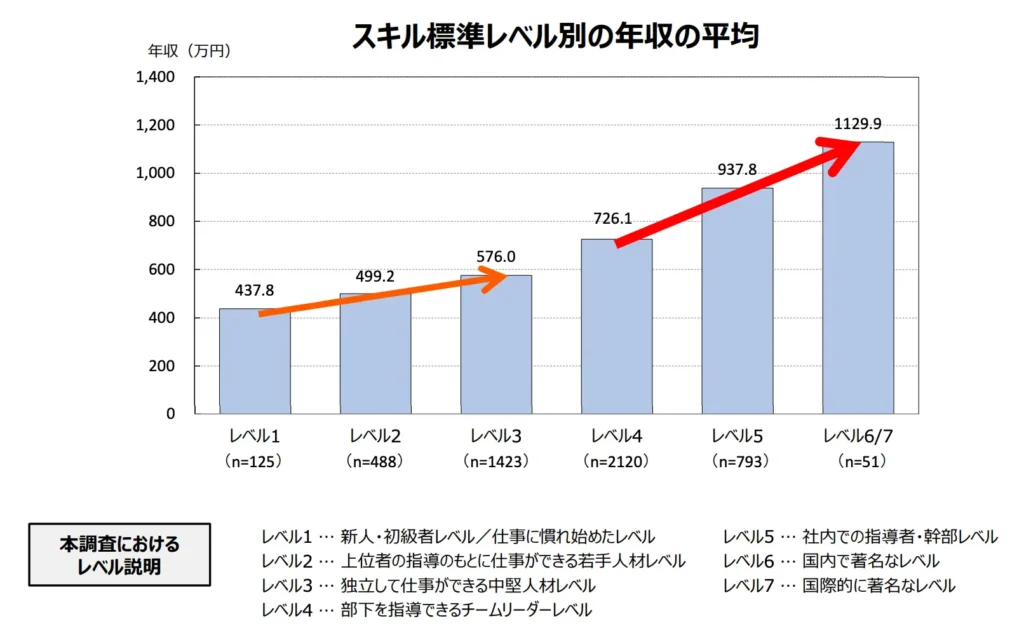

経済産業省がまとめた IT 関連産業の給与等に関する実態調査結果 では、IT 関連産業ではスキルのレベルに応じて給与水準が高まることが示されています。

レベル1〜レベル3 の一人のプレイヤーとしてのレベルでは比較的緩やかに年収の平均値が上がっていき、レベル4以上のチームリーダーレベルになるとぐっと年収が増える傾向にあります。

りもじい自身のスキルレベルと年収との関係を鑑みても、概ね実体験と近いグラフだなと感じます。

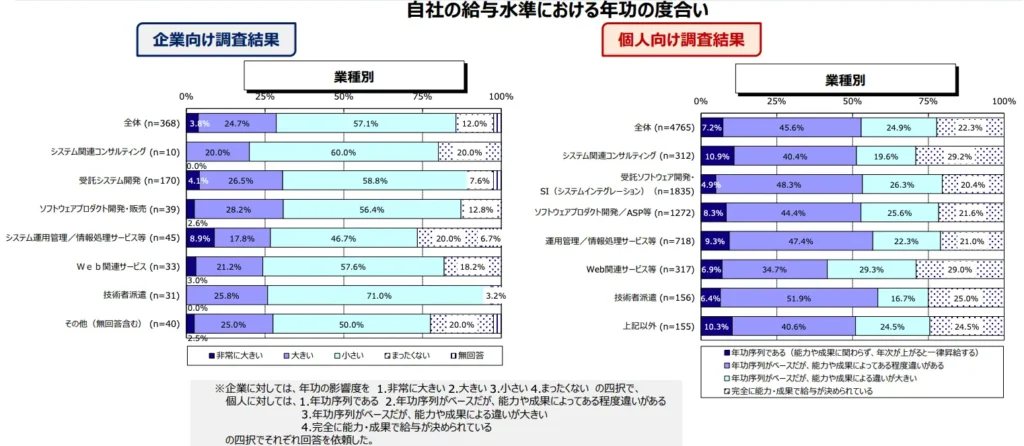

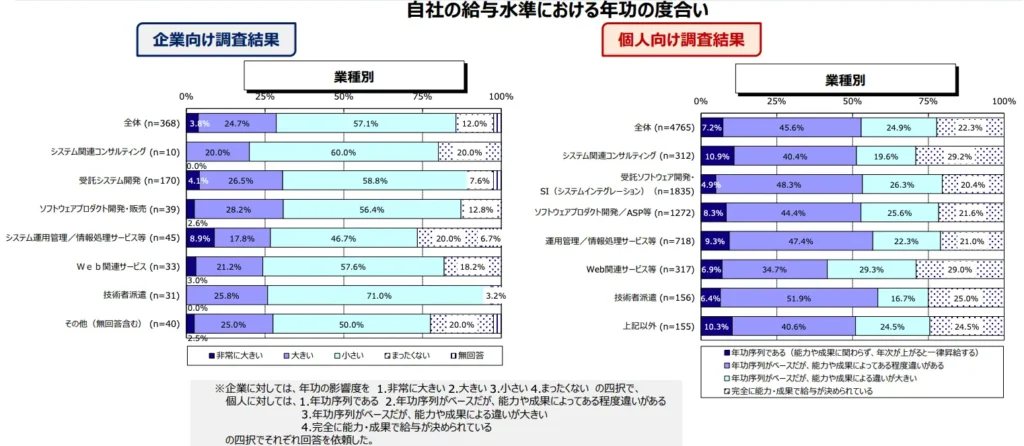

評価に年功序列の影響は小さいという声がおよそ半数

スキルのレベルによって年収が増える様子を見て、「結局は年功序列なのでは?」と疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれませんね。その点についても IT 関連産業の給与等に関する実態調査結果 | 経済産業省 ではまとめられています。

業種によっても異なりますが、企業側の視点では 70% 近くが年功序列の影響が小さいまたは全くない、個人の視点でも 50% 弱の人が年功序列の影響が小さいまたは全くないと回答しています。個人向けの調査ではどの業種でも少なくとも 20% 以上の人が完全に能力・成果で給与が決められている、と回答しているのが印象的ですね。

年功序列の影響が色濃い企業も少なくないようですが、一方で年功序列の影響が小さく、実力さえ身につければ高い年収を狙える企業も確実に存在する様子が伺えますね。

若いうちから高い報酬を得られる人も

年功序列によらずに実力で年収を上げることも可能、というのは若い人にとっては一つの希望ですよね。ただし、「平均年収」という表現には注意が必要です。次の例ではどちらも平均年収は 600 万円になります。イメージする実態とは違う…、と感じる方もおられるのではないでしょうか。

- 3 名のエンジニアの年収がそれぞれ 600 万円

- 1 名のエンジニアの年収が 1200 万円、残り 2 名のエンジニアの年収が 300 万円

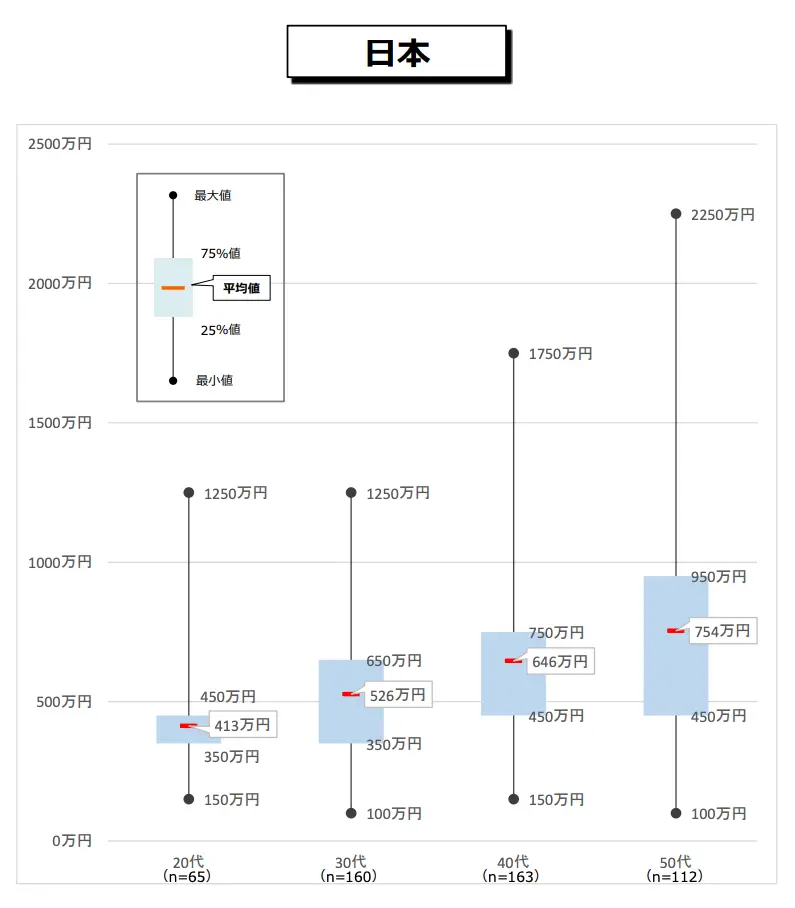

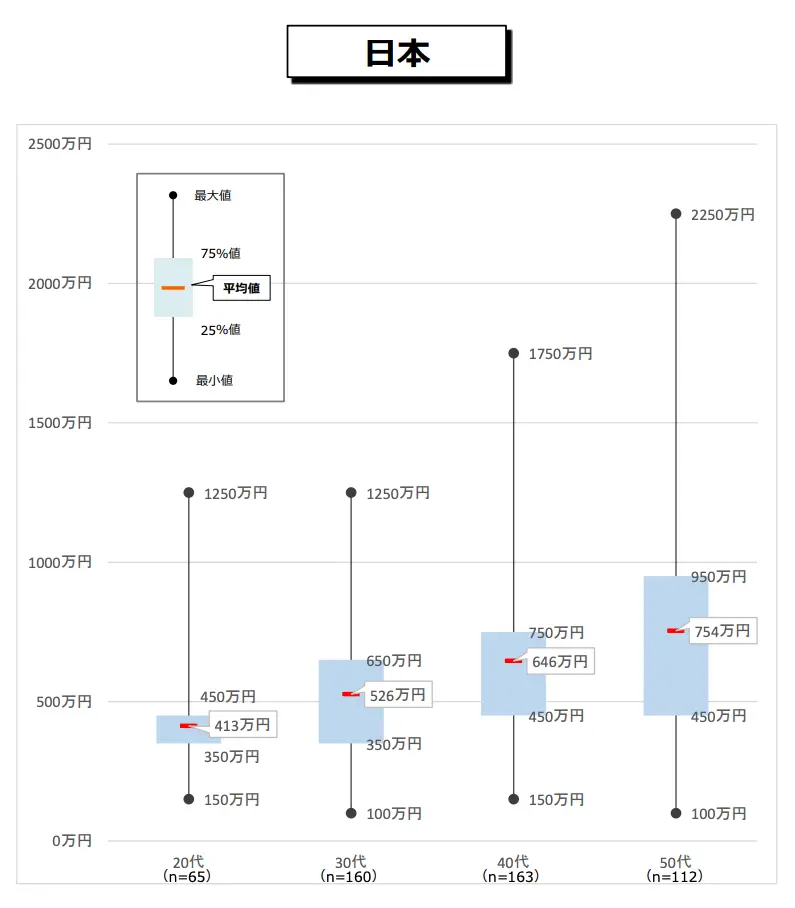

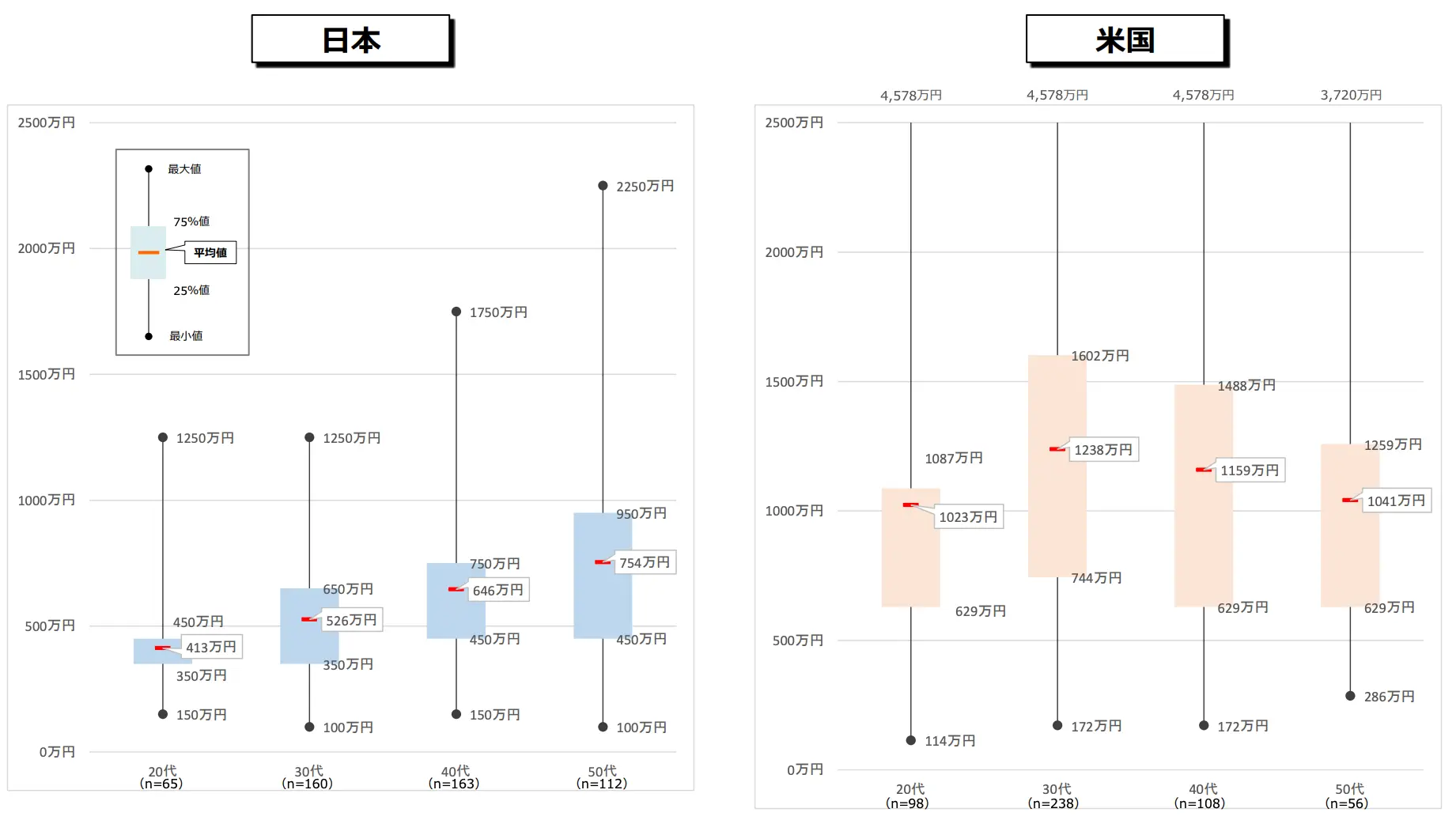

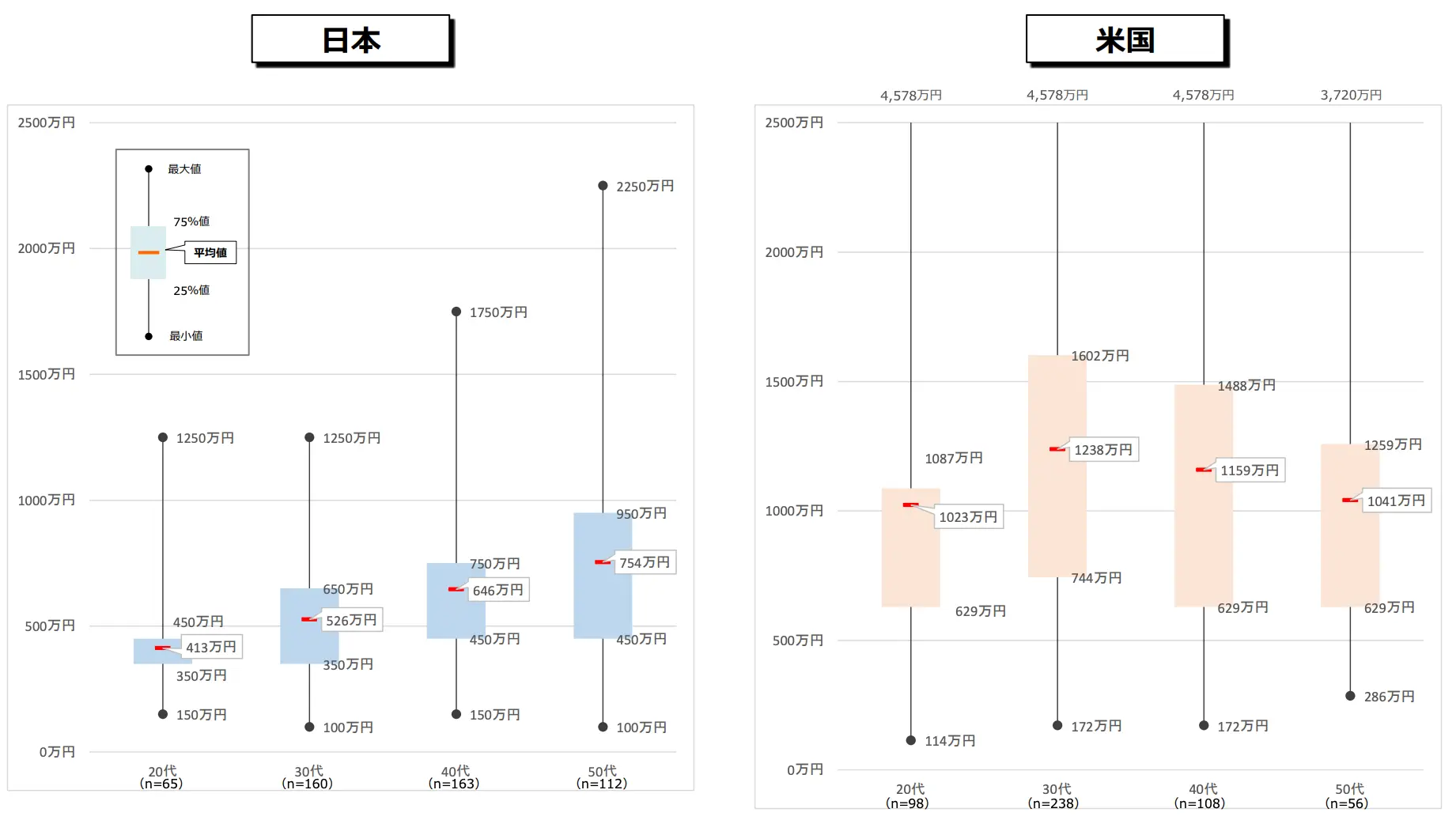

ありがたいことに年収の情報について平均値と最大値、最小値がまとめられている資料も存在します。次の資料は 経済産業省 がまとめた IT人材に関する各国比較調査結果報告書 の図を抜粋したものです。

年代によって年収の平均に違いはある一方、 20 代でも年収 1000 万円を超えている人が存在することも示されていますね。全員が高い報酬を確約されているわけではありませんが、年功序列の影響が小さい企業で実力を発揮することで、高い報酬を得るポテンシャルがある職種であることは確かと言えそうですね。

りもじい自身は年収 1000 万には至りませんでしたが、勤めた会社が着実に成長してくれたことと、スタッフへ適切に還元してくれていた事もあって、あともう少しで、というところまでは増やすことができました。

なお、年収以外にもエンジニアのメリットは数多くあります。りもじいの実体験を元にした記事をこちらにまとめていますので、気になる方はぜひ参考にして下さいね。

IT エンジニアが高い報酬を受け取れる理由

誰しもお給料は高い方が良いですよね。でも理想と現実には差があります。なぜ IT エンジニアには高い年収を得られる人もいるのでしょうか。

IT エンジニアが高い報酬を受け取れる理由は、次の 2 点に集約できます。

ビジネスのオリジナリティを生み出し競争力を高めて企業の利益を大きくできる

今では IT サービスも簡単に作れるようになりました。例えば、Shopify や BASE などのサービスを使えばウェブサイトやネットショップはサーバやネットワークなどの IT 知識なしに作ることができますよね。

では逆に IT エンジニアは何のために存在しているのでしょうか。 IT サービスが簡単に作れるならもう必要ないのでしょうか。

もちろん実際には必要とされています。何に必要か、一言で言えば、ビジネスのオリジナリティを生み出すために必要な存在です。

例えば、昔はネットショップを作ろうと思ったら、サーバの準備から始まり、プログラムを書く必要もありました。今それが不要になったのは、ネットショップに必要な機能だけを備え、お店に応じて機能やデザインのカスタマイズが可能なウェブサービスが提供されるようになったからです。

ただし、既存の仕組み上で利用できるものは、一定のニーズを満たすことはできますが、カスタマイズには制限があります。多くの利用者が望む機能であればサービス提供側が機能開発してくれることは期待できますが、自分だけが必要なニッチなニーズの解決は望み薄です。

その IT サービスへのニッチなニーズが、他との差別化を図り、独自の価値を提供するために重要な場合、ニーズを満たすために IT エンジニアは不可欠になります。ビジネスの競争力を維持・向上する役割を直接担うわけですね。

ビジネスの競争力は企業の利益に直結します。何十人、何百人、何千人という人が働く企業において、その人達を雇うために必要な利益をさらに大きくできる IT エンジニアがいたとしたら、高い給料を渡すことは合理的ですよね。

みなさんがスマホを通じて使っている SNS など多くのサービスには、それぞれ「ならでは」の特徴がありますよね? それらの多くは IT エンジニアがいるからこそ創り出され、世に出ているわけです。

効率化・自動化によるコスト削減で企業の利益を大きくできる

ビジネスの競争力を高めた特色のある IT サービスに多くの利用者がついている場合、そのバックグラウンドのシステムにかかる費用や、運用に携わる人の人件費もかなり大きな金額になります。それらのコストが大きいほど、企業が得られる利益も小さくなっていきます。

IT エンジニアはこのコストの削減にも貢献します。システムの最適化を行ったり、人が行っていた運用を自動化するなどしてコストを小さくしていきます。

このコストは、企業やシステムにもよりますが、大抵の場合は人ひとりの年収を遥かに上回る規模になります。そのような規模のコストの削減を大幅に行ってくれる IT エンジニアがいたとしたら、高い報酬を提示してでも来てほしい企業は多いですよね。

なお、この話を聞いて DX (デジタル・トランスフォーメーション) をイメージされた方もいるかも知れません。DX でも業務の効率化や自動化を通じて人的コストを削減する話がありますね。ただ、DX に IT エンジニアが必要かはその企業の状況に依ります。

DX 分野にも既に多くのサービスが登場しており、コミュニケーション環境の IT 化という意味では Web会議サービスの Zoom や、チャットツールの Slack や Chatwork などが有名ですね。ルーチンワークの自動化を行ってくれる RPA (Robotic Process Automation) ツールの多くは IT の専門家が不要なものも多いです。マーケティングやデータ分析のツールの多くも IT に詳しくない人が操作する前提で提供されていますね。

このようなサービスの導入によって DX が可能な企業は IT エンジニアを必要とはしません。もちろん適切な導入には一定の IT リテラシーは必要となりますけどね。

一方で、既存のウェブサービスでは DX 化が困難な業務やシステムが存在する企業も少なくありません。そのような場合にはやはり IT エンジニアが必要となりますね。

IT 業務も多岐にわたり細分化していることから、IT エンジニアとして実際に働いている人の中には「自分はビジネスの競争力アップにもコスト最適化にも関わっていないよ!」という方もいらっしゃるかもしれません。実際には作業的な業務も少なくありませんしね。

ただ、変化を生まないルーチンワークだけをする人に対しては高い報酬は見合わないんでよね。IT エンジニアとして高い報酬を受け取る価値を提供できるポイントを突き詰めると、この 2 点になるのではないでしょうか。

給料を増やす 5 つの方法

成長を信じられる会社を選ぶ

まず、りもじいも 1 度目の転職で見落としていた大切なポイントなのですが、給料は企業が得た利益のうちから払われます。「そりゃそうでしょ」と思う方が大半かなと思いますが、転職の際は自分の年収はいくらになる? の方に意識が行きがちという自らの経験もあり、この点から挙げました。

この後に述べるどのような工夫をしたにせよ、企業が利益を増やしていけなければ無い袖は振れません。何かしらの理由をつけて報酬が増えないよう抑制され、年収アップの条件は厳しくなってしまうでしょう。給料の源泉が減る中でみんなが年収アップを目指すと会社内での激しい奪い合いになりかねません。

ではどうすべきかというと、会社選びの際は次の 2 つのどちらか、またはどちらも満たすものを選ぶのがその対策になります。

- 現在成長している会社を選ぶ

- 将来の成長を信じられる会社を選ぶ

現在成長している会社を選ぶ

まずは現時点で成長し、営業利益が年々増えている会社を選ぶのが堅実な一手です。営業利益とは売上、つまり企業が製品やサービスを販売して得た総収入から企業活動に関する様々な費用やスタッフの給与等を差し引いたもので、要するに企業がどれだけ儲かっているかを示すものです。

多くの企業ではこういった情報は公開されており、調べることが可能です。上場企業であれば財務報告書や有価証券報告書などが公開されていますし、非上場企業でも何かしら参考になる情報が提供されている場合が多いです。

とはいえ、多くの企業が選択肢に入っている状況では、調べるのもひと手間ですよね。面倒な方は AI に頼ってしまうのが良いでしょう。よろしければ、りもじい作の My GPT を使ってみてください。

こちらのボタンをクリックまたはタップしてください。

まだ ChatGPT を使ったことがない方はサインアップが必要です。

「サインアップ」をクリックします。メールアドレスを使ってもよいですが、Google アカウント、Microsoft アカウント、Apple ID がある方はそちらでログインしてしまうのが簡単ですね。

ChatGPT へログインできると、次のように My GPT「日本企業の業績調査」が開きます。企業名を渡せば、その業績と成長可能性、将来のリスクについて簡単ではありますが解説してくれます。興味が湧いた方は追加でいろいろ聞いてみましょう。

※ 2024年5月の OpenAI の発表で、最新版 ChatGPT 4o も無料で利用可能になりました。ただしメッセージを送る回数には制限があり、制限に達すると次に送れるようになるまで一定時間待つ必要があります。利用の際はご留意くださいね。

将来の成長を信じられる会社を選ぶ

もう一つの視点が、会社の未来を信じるというものです。確かに現状の成長を見ることは堅実ですが、どのような会社であれ初めのうちは投資期間であり、十分な儲けは得られないものです。今は有名になった企業も、その黎明期だけを切り取れば赤字だったところがほとんどでしょう。

将来成長することが確約されていれば安心ですが、それを正確に予測することは誰にもできません。そこで信じることができるか?という表現にしました。何をもって信じるか、いろいろポイントはあるかと思いますが、正解はありません。その場で働くことをイメージした際に、あなたがポジティブな気持ちになれるものを大切にしましょう。

- 成長産業への関わり

-

会社が成長する産業でビジネスをしていると、マーケット全体が広がるためそれだけチャンスが増えます。

- 最新技術の採用

-

最新技術を積極的に採用している企業は、サービスに新たな価値を加えたり、効率性を高めるチャンスを得ることで、ビジネスの競争力を高めることができます。

- 企業ブランディングへの注力

-

魅力的なブランドを持つ企業は、顧客からの信頼を得やすくなります。信頼度の高い顧客は企業が提供するサービスを積極的に利用してくれるようになります。

- 強力なリーダーシップ

-

経営陣が明確なビジョンと戦略を持ち、その強い意志を社員たちに熱意を持って伝えることで、組織全体が同じ方向を向いて効果的に動くことができます。

- 同僚や上司の人柄

-

良好な人間関係は働きやすい環境を提供し、社員の満足度と生産性を高めます。チームワークが向上することで誤解やトラブルが減り、社員の力が効果的に企業の成長に活かされます。

- その他いろいろ

-

ここに挙げたことはよく参考にされる一例に過ぎません。「直感的にビビッときた!」といったことでも、自分が信じるに足ると思えばアリです。

りもじいの会社選び実体験

りもじい自身は、1 度目の転職ではこの「会社はちゃんと成長しているのか?」または「会社がこれから成長すると信じられるか?」という点は考慮できておらず、会社の業績悪化で 4 ヶ月でクビになってしまいました。2 度目の転職ではこれに懲りて次のように考慮し、その後 10 年以上その会社で安定して勤めることができました。

- 現在成長している会社を選ぶ

- 面接で会社の業績について話を聞き、着実に成長していることを確認しました。

- 将来の成長を信じられる会社を選ぶ

- こちらはいくらか安直で、「現在成長しているし、今後もこのようなスタンスを維持した経営をするだろう」といった期待感が中心にありました。今にして思えば上記のようなことを色々調べてからの方がベターだったかなと感じています。

2 つの点をオススメしましたが、どちらか片方でも十分かと思います。例えば、この企業は将来の成長をすごく信じられる! ぜひここで働きたい! という熱い想いがあれば、現状の業績が安定していなくても良いと思います。そういった場所で働いた方が会社との一体性が高く、グッと成長できますしね。

なお、最新技術の採用やリーダーシップ、社員の人柄といったものは外からは見えにくいので、それらを確認するには面接の場が最高の機会です。別の記事で面接成功のための 3 つの心得をまとめていますので、「面接の場では緊張しちゃって聞きたいことが聞けない…。」といった不安がある方はぜひ参考にして下さいね!

会社の給与に関するルールを理解する

次に行うのが、会社で制定されている昇格や昇給 (または降格や降給) に関するルールを理解することです。

経営者が 1 人で会社経営している場合は、お客さんから得たお金 – 使ったお金 = 儲け、となるため、そこにルールは必要ありません。

しかし、経営者が人を雇うのは経営に必要な業務のいずれかを人に任せるためなので、任される仕事の内容はビジネスのどこか一部分となります。また人数も増えるので上に書いたようなシンプルな方程式が成り立ちません。

ここで会社は誰にどの程度の利益を分配するか決める必要が出てきます。会社としては貢献度の高い人を優遇することが事業のさらなる発展につながると考えますので、様々な指標を設定し、会社にとって重要な人になるべく多めの給与が支払われるようなルールを制定します。

- 業務遂行能力

-

事業への貢献度に関連しやすいため公平度が高く、モチベーションの向上にもつながりやすい指標です。

一方、評価基準の適切な設定が難しい仕事も少なくありません。IT エンジニアもチームで様々な業務をこなしている場合、指標が多岐に渡り、結局シンプルに評価できないといったこともあります。

- 専門知識や技術

-

社員が積極的にスキルアップを目指すモチベーションになり、企業の技術革新の可能性を高める指標です。資格保有を条件にすれば評価方法も明快です。

一方で事業との関連性が直接的には見えないため、そこに不公平さを生じさせる可能性もあります。

- 職務範囲や責任

-

メンバー、リーダー、マネージャーなどの立場に応じて給与水準を設定する指標です。評価方法が明快であり、社員がより高い責任を持つ立場に就くモチベーションを高めます。

一方で、職務範囲や責任を狭める = 給与が下がる、ということは多くの社員にとって強い不満を生むため実施しづらく、柔軟性に欠けるデメリットもあります。

- 年功序列

-

勤続年数の長さで給与水準を決める方法で、社員が長く会社で働くモチベーションを高める指標です。

高度経済成長期には多くの企業で採用されて日本の成長を支えてきましたが、若手社員、特に実力に秀でる人にとってはモチベーション低下の要因となる場合が多く、見直されている企業が増えています。

- 同僚や部下からの評価

-

360度評価とも呼ばれるもので、従来評価の中心だった上司に加え、同僚や部下からも一緒に働く人として適切か否かで評価される指標です。多角的な視点が得られ、チームの連携強化へのモチベーションを高めるメリットがあります。

一方で、組織全体に評価の負担が増すことや、フィードバックの方法次第では逆に人間関係に負の影響をもたらすリスクもあり、評価制度の適切な導入には時間を要します。

ここで挙げたものはあくまでも数多くある指標の一部ですが、どの指標にもメリットとデメリットがあります。多くの企業は社員が高い成果をあげる事を促進するよう、複数の指標を組み合わせるなどして会社独自のルールを作ります。

効果的に年収を増やしたい場合、社員の立場としてはこのルールをしっかり理解しておく事が重要です。そして、まずどの指標をターゲットに行動するかを検討しましょう。

ただし IT エンジニアの場合、この指標が抽象的で、具体的な行動のイメージをつけるのが難しい場合があります。この点を補う方法は次で説明しますね。

イケてる先輩を真似る

ここまでに、会社選びで給料の源となる会社自体の儲けが大きくなる場所を選ぶこと試み、給与のルールを理解する話をしてきましたが、ルールに則り自身の給与を増やす具体的な道のりはどのように知ると良いでしょうか。

手探りで模索する事も一つの選択肢ですが、IT エンジニアの評価は次の 2 つの要因から明快ではない事が多く、迷走してしまう危険があります。

- スキルセットが多様で評価軸を複雑化しがち

- IT のスキルセットは大きく分類するだけでも 10 種類を超え、さらに実践的な技能という点ではもっと細かくなります (参考: IT スキル標準 | IPA、IPA 試験区分)。

- エンジニア個々人がこれらの IT 技術を各々バラバラに習得していくことが多く、公平な評価軸を作るのはなかなかハードです。

- 共同作業に伴って個々の貢献度が見えづらい

- 実際の IT 企業では1人のエンジニアが全ての業務を完結することは少なく、複数のメンバーで協力して業務を担う場合が大半です。

- 1つの成果に対して誰がどのように貢献して結果を出したのか、チームの外からでは見えにくい場合があり、公平性に疑念が生じる場合もあります。

また、一括りに IT エンジニアと言っても、仕事をする上で大切にできるポイントは次のように様々です。組織やチームで何が重視されるかも異なってきます。

- プログラムの知識量やコードの効率的に書く能力

- システムの設計能力

- セキュリティへの理解と対策の能力

- サービスの品質管理能力

- 論理的に人に伝える能力

- 相手の気持ちを共感する能力

- 人の言葉に素早く反応する能力

- 新しい技術を素早く取り入れる能力

- 1つの技術を深く理解する能力

- などなど

その組織で評価されるポイントを初手から論理的に分析するのは実際はなかなか難しい場合が多いでしょう。そこで、次のアプローチを採ることで、自分がこれから歩む道のりを探ることをオススメします。

- 既に組織で評価されている人の行動について情報収集する

- 可能なことから真似てみる

いわば、先輩の技を盗むというアプローチをとろう、ということですね。

この人は良い評価を受けてるんだろうな、という先輩の行動をよく観察し、機会があれば見習いたいと思っていることや、心掛けている事も聞いてみましょう。多くの人は自分に興味を持ってもらえると嬉しいものです。自分が困っている時に助けてくれる人を増やすキッカケになるかもしれません。

先輩たちの行動を参考にして自ら何が有効な評価軸であるか情報収集し、実際に真似するという行動で評価軸を体得していきましょう。可能であれば複数の人のこれまでに歩んだ道のりを探り、自分に合いそうと思えるものを選べるとさらに安心ですね。

自分のことを思い出してみても、入社当時の会社の昇給や昇格のルールはあまり明確ではなく、こちらのアプローチが役に立ちました。りもじいの場合は上司がとてもデキる方だったので、その方の行動を分析しました。真似できるところは真似する、といったことを続けることで評価されることが増え、結果的にスムーズな出世につながったかなと考えています。

なお、効果的に真似する上では、学習を楽しんだり、周りの人との関係性を良好にすることも大切です。こちらの記事では学習、年収、貢献といった点で IT キャリアへの安全な道を選ぶための方法をまとめています。ぜひ参考にしてくださいね!

仕事をちょっと改善するための活動を続ける

ここまで準備ができたら、IT スキルのレベルアップを意識しましょう。「ようやく?!」と思われるかもしれませんが、これは IT 技術がもはや大変に広くて深い世界になってしまっている ためです。やみくもに学んでも実務に役立てることは難しく、高評価にもつながりません。「どうせ勉強したって何の役にも立たないし無駄だ…」といった学習モチベーションの低下にもつながりかねません。

適切に会社を選び、給与ルールを理解し、先輩の行動を参考に進むべきルートを設定することで、年収アップへの道筋は見えてきます。あとはそこをどうやって進んでいくかです。

ここでまさにスキルアップが必要になってきます。先輩の真似をして先に進もうとしても、たいていはスムーズには進めません。知識と経験に差があるためです。

この差はすぐには埋められませんが、意識と行動によって徐々に近づいていくことが可能です。

実際に業務を取り組んでみると、自力で解決できない事、ミスってしまう事、モタモタと遠回りしてしまう事、いつまでも仕事が先に進まない事など必ず起きてきます。その一方で同じ問題をサクサクと解決する先輩や上司が近くにいるはずです。

ここで「自分はダメだ…」と思う必要は全くありません。誰しも同じ道を通っていますからね。ショックで冷静になれない時は時間を置いてからでいいので、先輩たちのスゴいところに着目し、何をしていたか、そうなるために何が必要か考えてみましょう。そして自分ができる簡単にできる一歩を探してみましょう。分からなければ聞いてしまうのも一手です。

ここで、りもじいが取り組んだちょっとした改善の実例を紹介します。

- サーバ運用の時はまず事前に実行されていたコマンドを確認

-

プロとしての IT エンジニアを始めたての際、サーバの運用の仕方が分からず質問しました。先輩はささっと、そのサーバで事前に実行されていたコマンド (ヒストリとも呼ばれます) を見せてくれて「こうだよ」と教えてくれました。このヒストリって「↑」キー1つで簡単に確認できるんですよね。機能としてはりもじいもそれ以前から知っていたのですが、『運用されているサーバにはそういった記録がいろんなところに残っていて人に聞かなくても大半のことは分かる』ことを理解していませんでした。

その後、サーバを操作し始める際はヒストリを見てみる、を意識的に行うようになりました。

この積み重ねは、サーバにはどこにどんな記録が残っているのかを知る行動へとつながりました。しばらくすると初見のサーバや操作方法の記録がないサーバも、どう運用されているのかがサーバ上の記録からおおむね把握できるようになっていました。

- 運用業務を少しずつ楽にする

-

運用作業も始めたばかりの頃は時間がかかりました。手順を逐一実行し、その内容の確認も逐一行っていました。一方でどうやら先輩はずいぶんと短時間でサクサクやってるんですよね。作業に慣れてくると効率的に進めたい、というか楽をしたい、という気持ちが強くなってきました。

そこで、短時間で済むような自分向けノウハウをメモしたり、実行するコマンドを羅列しただけ、みたいな小さなプログラムを作って少しでも手間を減らす、といったことを始めました。

この積み重ねのおかげで、何年も後にはなりますが、運用業務の支援システムをゼロから開発することができるようになっていました。

- 自分の言いたい事を伝える前にまず相手の話を聞く

-

りもじいはお恥ずかしながら話が長いです。これはもう昔からで、話しながら考えて話を継ぎ足すクセがあり、話しながら話が膨れ上がってしまうんですね。このクセはメンバーに対して情報の流れを一方通行にし、チームワークに良い影響を与えませんでした。

クセはクセなので直すことは難しいと悟り、とにかく会話の最初は相手の話を聞くところから始める、を心掛けるようにしました。りもじいが話を始めてしまうとやはり長くなりがちなものの、「聞く」時間は確実に増やすことができました。

この甲斐もあって、メンバーからはかなり忌憚なく意見を伝えてもらえるようになりました。仕事や人間関係で生じるトラブルも、問題が大きくなる前に対処できたことも多数ありました。

いかがでしょう。それぞれ行動自体は大して難しい事はしてないですよね。でもこれぐらいの自分で簡単にできるちょっとした事で良いんです。同じことをしているようで、実はそのちょっとした事は日々少しずつバージョンアップされていきます。ある日振り返ると、かつての自分では到底できなかったことが普通にできるようになっています。

ここまでに挙げた例はりもじいの IT キャリアに寄ったインフラや運用の経験だったので、これからプログラマーを始める人が AI を活用する、といったことに当てはめた例も考えてみました。

プログラマーを始めたての人が AI を利用しても、当初はうまく活用できないことがほとんどでしょう。指示が大雑把すぎたり、逆に細かすぎてプログラムの生成が捗らなかったりすると思います。もしかすると、AI の提案に流されて迷走してしまうことすらあるかもしれません。

一方で優秀な先輩プログラマーは AI をうまく活用して爆速でプログラミングを行っているでしょう。もう逐一コードを書くということはほとんどやっていないかもしれませんね。

先輩は AI をうまくツールとして使いこなしているはずです。AI にアイディア出しはさせても、方向性は自分で決めているでしょう。それまでに培った知識と経験によって、AI の提案について是々非々で判断を下し、良しと判断できる結果が多くなるようプロンプトを調整しながら、効率的にプログラムを生み出す力があるわけですね。

ここでの「自分にもできる簡単な一歩」は実際には人に依って様々だと思いますが、例えば AI に教えを請う といったことをやってみるというのはいかがでしょうか。AI はコードを作るだけではなく、その分析や解説も行ってくれます。もしかすると自分にハマる成長のアドバイスをくれるかもしれません。

ツールを上手く扱えないと、心情的にはもうそのツールを使いたくなくなってしまいますよね。しかしこれからの時代に AI から遠ざかってしまうのは非常にもったいないです。なにかの形でそのツールに触れ続ける機会を作るアイディアとしてどうかなと挙げさせてもらいました。AI との対話を続けることで AI は何が得意で不得意かも徐々に体感として身につき、使いこなせる日も遠からず来るはずです。

仕事の改善には IT に関する勉強が重要な役割を果たしますが、IT 学習って大変そうなイメージもありますよね。こちらの記事では新人エンジニアでもモチベーションを高く維持しながら効率的に学ぶ実践的な方法を紹介しています。不安な方は是非参考にして下さいね!

定期的に改善の方向を見直す

日々の改善の積み重ねが未来の自分の成長を形作ることをお伝えしましたが、それは効果的に自分の年収アップに繋がるでしょうか。周囲の期待しない方向に成長してしまい、努力に対して思ったような評価が得られないと悲しいですよね。

そのような懸念は、上司や先輩等と定期的に会話して改善の方向を見直す、という対策でカバーしましょう。

人それぞれに経験も考え方も大切にしているものも違うので、同じ事実を前にしてもその解釈の仕方は異なるのが自然です。そこから生まれる認識のズレによって、ある人にとっての改善が別の人にとっての改悪だったということすらたまにはあります。

認識のズレについては、本質的にはどちらが正しいというものはありません。しかし、年収アップを目指すのであれば給料を払う側、すなわち会社組織の中心に近い人の認識に合わせていくのが近道です。

社内に対して強い影響力を持つようになれば会社の認識を自分側へ寄せるといった選択肢もありますが、入社して日が浅いうちは難易度は高いのでオススメしません。

この時に、認識のズレがあった事を恥じたり、ミスったと思う必要はありません。「ああ、捉え方に違いがあったんだな。まあいい経験だったかな。」ぐらいの感覚で、次の日からの改善の方向を少しずつ見直していけば大丈夫です。

かく言うりもじい自身は、この改善の際の方向転換が少々下手でした。自己肯定感低めの人間だったこともあり、認識のズレ = 自分は間違っていた、と捉えがちだったんですね。自分を否定されたと感じると素直に相手の意見は受け入れ難いものです。最終的に方向修正はするものの、心理的な負担は大きめで、余計な執着も少なくなかったなと感じます。これから IT キャリアを歩む方は、自分で考えて取り組んだことが他人の考えと違っても否定的に解釈せず、臆さずに新しいことに取り組んでみてくださいね。

仕事をする以上、年収アップに向かって一直線に進みたいと考えるのが人情ですが、多くの先輩達は様々な寄り道を経て前に進んでいます。動かずに正解の道を見定めようとするより、少々間違っても構わないのでどんどん行動してみましょう!

りもじい自身も様々な寄り道を経て今があります。どんどん進んで、たまに振り返って見直して、を繰り返して、あなたならではのキャリアを創りながら年収アップを目指しましょう!

なお、改善には行動が不可欠ですが、「きつい」「つらい」と感じてしまうと行動が止まってしまうことがあります。こちらの記事ではりもじいの実体験をベースとして、未経験者がきつい状況を乗り越える方法を解説しています。「エンジニアってきついのでは?」と不安な方はぜひ参考にして下さい!

エンジニアの給与が安すぎという声への対策

ここまでに IT エンジニアの報酬面でのポテンシャルとその引き出し方をお伝えしてきましたが、「エンジニアの年収安すぎ」という声に不安を感じている方もおられるかと思います。その不安を払拭するため、ここではその原因の推測と対策をお伝えします。

まず、「安い」かどうかは相対評価であって、そもそも絶対評価で決まるものではありません。したがって、声の主にとっての何かと比較した結果として「安すぎ」るように感じられていることになります。りもじい調べでは、比較の対象は大きく次の 3 つに分類されます。それぞれ解説しますね。

- 平均年収と比べて安すぎ

- 時間単価として計算すると安すぎ

- 海外の状況と比べて安すぎ

平均年収と比べて安すぎ → スキルレベルによる差を理解しておく

IT キャリアを勧めるメディアの多くは、良い面をフォーカスしますし、読む方も期待が強いと良い面をイメージに残しやすい傾向があります。色々調べておられる方は次のような情報が記憶に残っているのではないでしょうか。

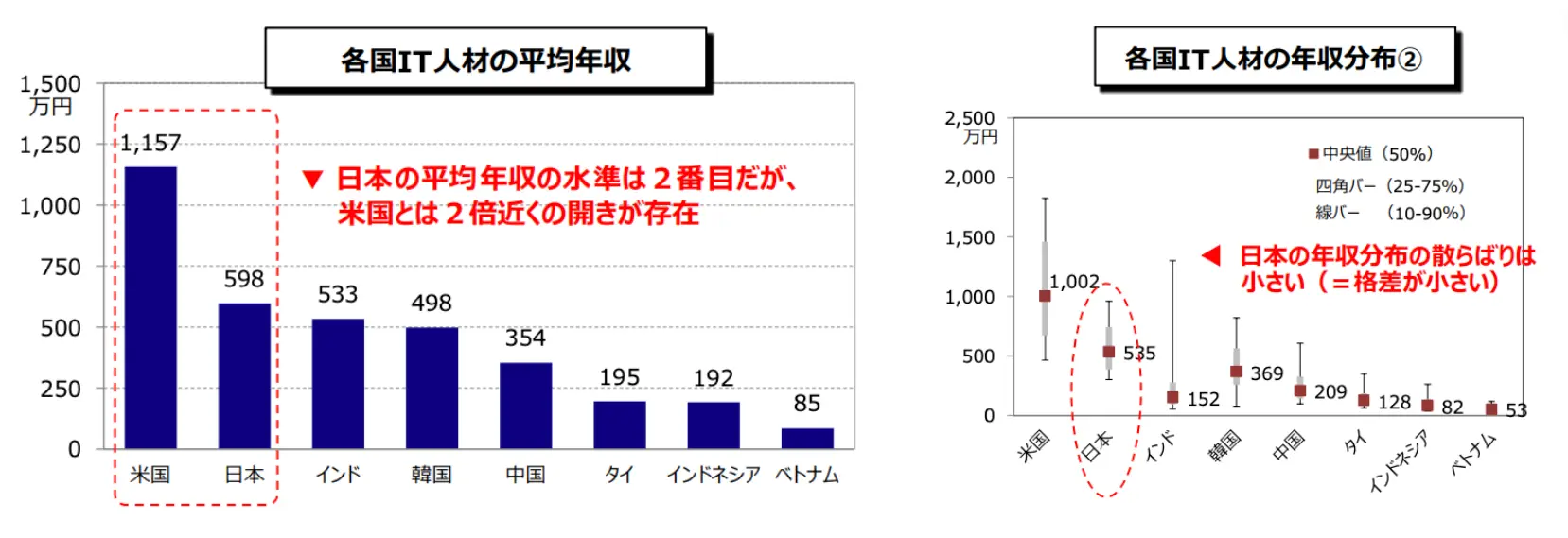

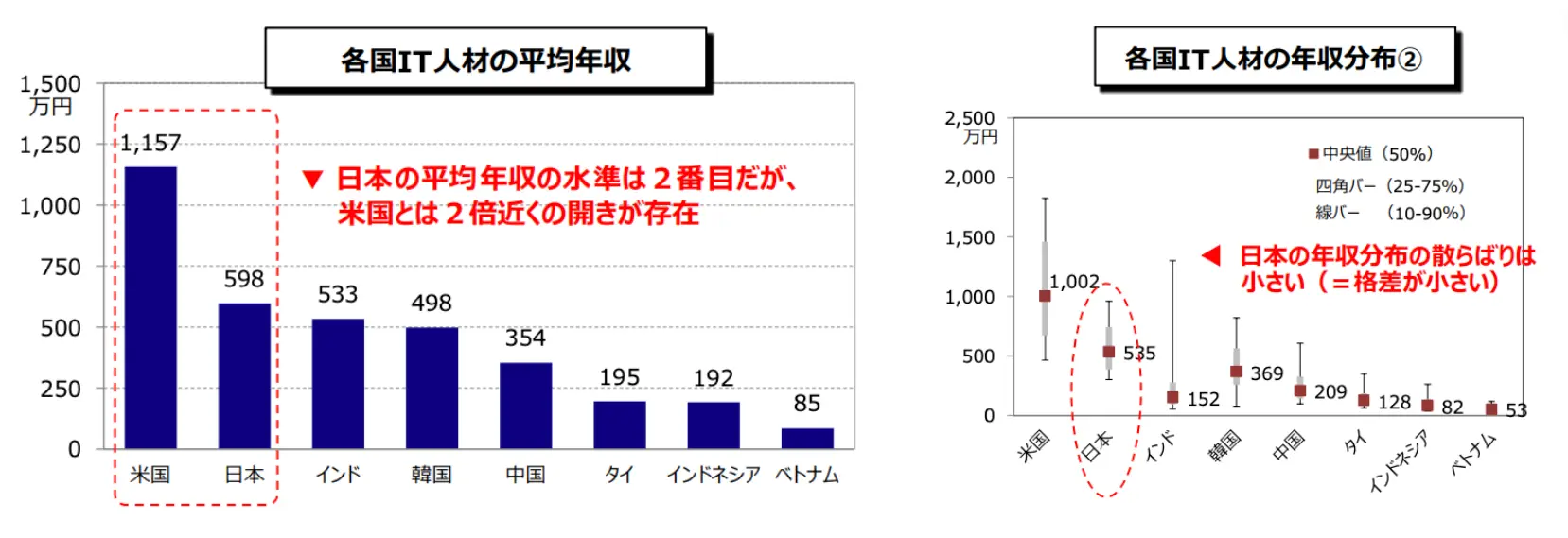

- IT エンジニアの平均年収は 598 万円

- IT人材に関する各国比較調査結果報告書 | 経済産業省 の 『各国IT人材の平均年収』より

公的に調査されたものですし決して嘘ではないのですが、この平均年収は次の情報を表現していません。

- スキルのレベルによって年収差は大きい

- 年代によっての年収差も大きい

- 高い側の年収の影響で全体の平均年収も引き上げられている

スキルレベルによる年収差のデータを見てみると未経験から IT エンジニアを始めた場合の平均年収が 437 万円なので、全体の平均と 160 万円程度の年収差がつきます。この差を「安すぎ」と感じている可能性があります。

対策としては、全体の平均年収よりもスキルレベルに応じた年収を意識しましょう。上記のものなど、ブログ記事で上げている図表を頭に入れておくだけでも、全体の平均年収とつい比較する意識はだいぶ軽減することができるはずです。

時間単価として計算すると安すぎ → 残業時間・残業代・学習時間を事前に把握する

「IT エンジニアは長時間労働なので時間単価が安すぎ」という考えもあるようです。

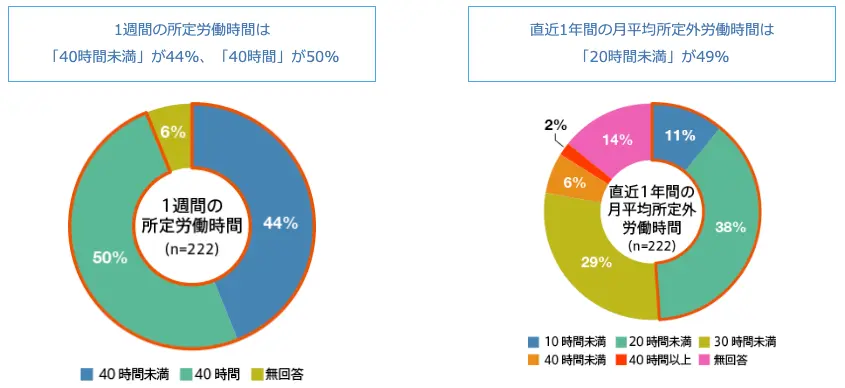

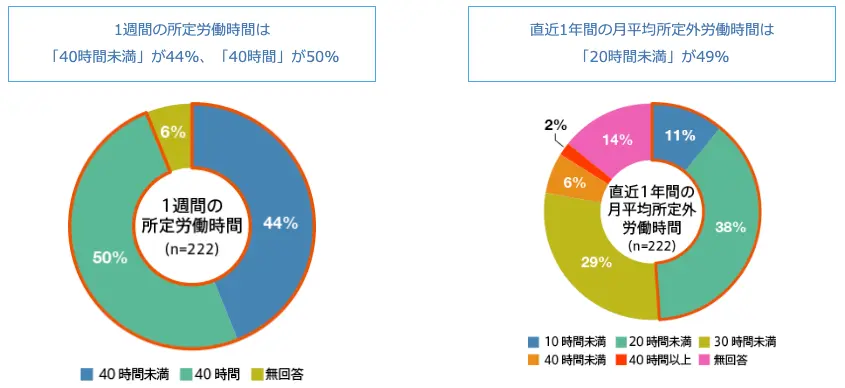

これが事実なのか、厚生労働省 がまとめている IT業界の働き方・休み方の推進|調査・分析結果|労働時間の実態や長時間労働対策への取組状況調査 を調べてみました。左のグラフでは 94% の人の1週間の所定労働時間は40時間以下である事を示しています。右のグラフを見ると、月平均所定外労働時間が「30時間未満」が 78%となっています。

1週間の所定労働時間が 40 時間だとして、1年間は約 52 週のため、1年間の労働時間は約 2080 時間になります。月平均所定外労働時間と組み合わせると、次の通りとなります。

| 月平均所定外 労働時間 | 年間所定外 労働時間 | 時間単価が目減り する割合 |

|---|---|---|

| 10 時間 | 120 時間 | 5.5 % |

| 20 時間 | 240 時間 | 10.3 % |

| 30 時間 | 360 時間 | 14.8 % |

時間単価が目減りする割合は次の式で計算したものです。残業代は出ないという前提での計算であることにはご留意下さいね。

- 1 – ( 1 年間の労働時間 2080 時間 / 所定外労働時間込みでの 1 年間の労働時間 )

月平均の所定外労働時間が 20 時間を越えてくると、時間単価は 10 % 以上目減りすることになります。残業が多く、且つ残業代が出ないような職場では、受け取る年収はある程度の額であっても、時間単価としてみると意外と小さくなります。これが「安すぎ」と感じる要因になっているかもしれません。

また、IT キャリアには不可欠と言われる学習の時間も「労働時間」と認識している人は「安すぎ」の感覚にさらに拍車がかかるかもしれません。

対策は次の 2 点になります。

- ① 残業時間や残業代の実績を把握する

-

働く場所の残業時間や残業代の実態を事前に把握し、時間単価で報酬を理解するようにしましょう。

- ② 学習は自己投資の時間と解釈できる環境を整える

-

学習も労働時間とみなしてしまうと、時間単価を高めるためには学ばないのが一番、という本末転倒な結果に陥りかねません。学習は未来の自分への投資であり、今の会社に対しての還元は結果の一部でしかないといった考え方にするのがオススメです。学ぶ内容もここまでにお伝えしたような、業務を改善する +α な何か、のような自主的・能動的にやりたいと感じるものが良いですね。

ただし、これには学習内容に対しての自由度と、学習時間を確保するための時間的な余裕が必要です。残業が少なく業務時間外で好きな事を学習する時間を確保できたり、業務時間内に自由に学ぶ時間を組み込める裁量があるなどの学習環境を整える事が大切です。

この記事ではIT業界の年収の話にフォーカスしていますが、労働環境などその他の側面についてはこちらの記事で詳しく解説しています。学習に対する考え方や成長の停滞を避ける方法もまとめてあり、安心して IT キャリアに挑戦できるようになります。ぜひ読んでみて下さいね!

海外の状況と比較して安すぎ → 米国以外の国とも冷静に比較する

日本の IT エンジニアの年収を海外と比較して安すぎると感じる人もいるかもしれません。

経済産業省 がまとめた IT人材に関する各国比較調査結果報告書 に日本と米国の、年代ごとの年収データがあります。

こう見ると、米国の方が平均年収も最高額も高く、なにより 20 代、30 代の年収水準が 40 代、50 代より高い ことに驚きますね。この図を見てしまうと、「日本の IT エンジニアの年収安すぎ!」と感じてしまうのも無理はありません。

しかし、同じ報告書にまとめられている次の図をみると、米国が特殊であることが分かります。

意外に感じられるかもしれませんが、日本の平均年収の水準は国際的にはそれなりに高く、また年収分布の散らばりも小さめです。多くの IT エンジニアがそれなりの高年収を得やすい環境と言えます。

この報告がまとめられた時期と 2024 年時点では円の価値が変わっているので、国際比較という観点では実質的な平均年収の水準はいくらか下がっているはずです。それでもある程度高い水準を保っていることは確かでしょう。

上を見上げれば自分が下に感じますし、下を見下ろせば自分が上に感じます。IT といえば巨大テクノロジー企業 GAFAM をイメージする方も多く、それらは全て米国の企業ですので、つい比較したくなりますよね。しかし少し広く世界を見渡せば、日本における IT エンジニアの環境は年収面において悪い状態にはないことが理解できるのではないでしょうか。

何のための年収かを意識してバランスの取れた選択をしよう!

最後に、年収の目標値についてのりもじいのアドバイスです。

この記事を読んで頂いている方は、IT キャリアは自分が望む給与を得られる職であるかを意識されているかと思います。「年収 ○○○ 万円を目指したい!」というモチベーションを掲げている方もおられるかもしれません。目標を具体化できるということはそれ自体が素晴らしいことですね。

一方でその目標がよく言われている数値、というだけだとそのモチベーションもぐらつきやすくなってしまいます。世の中の流行り廃りでフラフラと変わってしまうかもしれません。物価の変動で貨幣の価値も変わりますしね。

また、収入と幸福度の関係性について研究もなされており、研究の結論は 2010 年と 2023 年の研究とで異なってはいるものの、全員が一律に収入増に対して幸福度増になるわけではない、ということは共通している内容です。「年収が増えるほど自分は幸せになれる!」と思い込むのはちょっと怖いですね。

- 一定の年収で幸福度は頭打ちになる説 (2010年)

-

- 年間収入が 約 75,000 ドルまでは、収入の増加が幸福度の向上に寄与する。

- この収入を超えると、幸福度の向上が頭打ちになり、収入が増えても幸福度がそれほど上昇しない。

Kahneman, D., & Deaton, A. (2010). “High income improves evaluation of life but not emotional well-being.” Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(38), 16489-16493. Available at: PNAS 2010 article.

- 収入増に伴い幸福度が持続的に向上する人、一定年収で頭打ちになる人が分かれる説 (2023年)

-

- 収入が増えると幸福度が持続的に向上することが確認され、特にすでに幸福な人々では収入の増加が幸福度をさらに高める。

- 最も不幸な20%の人々において、収入が一定のレベルまでは不幸度を緩和するが、それを超えるとさらなる効果は見られない。

- 収入と幸福度の関係は個人の基礎的な幸福度によって異なり、収入の影響は幸福度のベースラインに依存する。

Killingsworth, M. A., Kahneman, D., & Mellers, B. (2023). “Income and emotional well-being: A conflict resolved.” Proceedings of the National Academy of Sciences, 120(10). Available at: PNAS 2023 article.

もちろん、具体的な目標値をイメージすることが間違いというわけではありません。目標値がイメージできる方は、それが何に必要なのかを深堀りしてみることをオススメします。

自分がどのような生活をしたいのか、誰と暮らし、どこに住み、何を食べ、どのように楽しむために必要なお金がいくらであるかをイメージし、それらと結びつけることで、より堅固な根拠として自分の背中を押す強い力になります。人との出会いや環境の変化に対し、柔軟かつ合理的に目標値を変更することもできるようになるメリットもあります。

このように偉そうにアドバイスしておりますが、かく言うりもじいは目標値自体をイメージできていなかった人間の1人です。安定志向ということも相まって早い段階で徐々に貯金をする習慣は身についていたものの、その分逆に自分はどの程度の報酬を得るべきか、という意識は希薄でした。給与が増えれば嬉しくはあるもののすぐ慣れてしまい、成長へのモチベーションは効きにくい状態に陥ってしまっていましたね。

現役時代にひたすら貯めて、老後は貯金を切り崩しながら生活する、というスタイルをなんとなくイメージしてしまっていたのだと思います。したがって、収入が増えるのは嬉しいけど、どこまで増やせば十分かが見えないので、不安感もなくならないという状態でした。自分の寿命も予測が難しいですしね…。

年収の目標値がイメージできない方も焦る必要はありません。報酬の面でポテンシャルが高い職種だということには確信は持て、給与を増やすポイントもイメージでき、IT キャリアへの歩みを安心して進められるなら、まずはできることから始めましょう。

将来、受け取る報酬について何かモヤモヤしてきたら、その時に改めて自分が得ているお金が、自分の人生にどのような価値をもたらしているか、明らかにできると良いですね。

今回の記事では、 IT キャリアの報酬面でのポテンシャルと、それを引き出す方法についてりもじいの考えをお話させてもらいました。この記事を読んで、年収や給与について心配せずに安心して IT エンジニアに挑戦してみようという人が増えたら嬉しいです。

報酬面以外にも、IT 技術者としてキャリアを歩むにあたって、他にもモヤモヤしていることがあるな、という方はこちらの記事も参考にしてみてくださいね。未経験からエンジニアになるのは「やめとけ」と言われる理由を分析し、安全に IT キャリアへ挑戦する 7 つの方法を解説しています!

コメント